Meine Geschichte widme ich den Bacharacher Zwillingsschwestern Jenny und Bertha Wolff, genannt „die Wolffe-Mädscher“, nach Theresienstadt deportiert, gestorben am 13. und 27.8.1942: Opfer des Holocaust.

Basierend auf der Überlieferung von Zeitzeugen wird die letzte Nacht zweier alter Frauen vor ihrem Abtransport in das KZ erzählt.

Bis heute wurde kein „Stolperstein“ zum Gedenken an ihr unfassbares Schicksal in Bacharach auf der Straße ausgelegt.

Ja, Sie waren siebzig Jahre alt, bucklig geschafft von einem langen Arbeitsleben ohne rechten Feierabend in ihrem kleinen Stoffelädchen in der Altstadt, und genossen nun in stiller Eintracht den verdienten Ruhestand. Bis das Land, das sie so liebten, sie nicht mehr leben lassen wollte.

„Wolffe-Mädscher“: Stoffelädchen im Elternhaus auf dem „Holzmarkt“ (Blücherstraße)

Niemand weiß, welche abgründigen Seelennöte sie durchlitten vor dem Abtransport in das KZ. Unbestritten aber ist, sie wollten leben und nicht sterben. Und schon gar nicht wie Müll aus Fleisch und Blut nach einem fürchterlichen Gast-Tod in irgendeinem der Vernichtungslager durch den Schornstein eines Krematoriums aus der Welt entsorgt werden.

Nein, sie wollten weitermachen wie du und ich, die wir heute in demselben Alter sind und die wir völlig unbeirrt von unseren späten Jahren voller Hoffnung darauf setzen, dass wir noch lange, lange bleiben können.

Seit ich weiß, wo „die Judde-Mädscher“ (Volksmund) ihre letzte Nacht vor dem Abtransport verbracht haben, hat unsere Rosenstraße für mich den zarten Glanz kleinstädtischer Idylle eingebüßt.

Diese verträumte Wohnbehaglichkeit der windschiefen Fachwerkhäuserwelt dort, die von Kindheit an mein Herz mit einem Gefühl wärmender Geborgenheit verzaubert hat, sie atmet heute schwer für mich unter der Schuld einer grausamen Geschichte.

Rosenstraße (historisches Judenviertel Bacharachs)

Dies trübt auch die herrliche Erinnerung an jedes Jahr im Herbst, wenn die großen Leiterwagen mit den vorgespannten Kühen aus den Dörfern von der Rheinhöh‘ übers rumpelige Kopfsteinpflaster angezuckelt kamen, gewaltige Bütten auf den Planken aus massivem Holz, randvoll mit frisch geernteten Trauben.

Vorne auf dem Bock die Winzer mit ihren wettergegerbten Gesichtern, die Zügel lässig in den rauen Händen haltend. In einer langen Karawane mit der zeitlosen Geduld jener leisen Tage wartend vor dem Genossenschaftsgebäude, wo „das Gold der Region“ auf einer Rampe mit feierlichem Ernst gewogen wurde.

Rückseite des alten Judenviertels, „Klein Venedig“

Wir Kinder sind zwischen den eisenbeschlagenen Wagenrädern der Fuhrwerke herumgetollt, haben den Rindviechern beim Wiederkäuen neugierig aufs Maul gestarrt und ihre Kuhfladen gezählt, die sie aufs Kopfsteinpflaster hatten fallen lassen.

Nicht ahnend, dass im gewichtigen Genossenschaftsgebäude nur zehn Jahre zuvor die beiden alten Bacharacher Zwillingsschwestern Jenny und Bertha Wolff in ihren schauerlichen, letzten Stunden

dem Tag der Verschleppung ins KZ entgegenzitterten. Seit ich weiß, welches schreckliche Vermächtnis das Genossenschaftsgebäude hütet, frage ich mich: Wie erlebt ein Mensch die Nacht vor seinem Aufbruch aufs Schafott? In den USA darf sich der Todeskandidat am Tag vor der Hinrichtung eine Henkersmahlzeit ausbedingen. Auf Wunsch leistet ihm sogar ein Seelsorger mitfühlenden Beistand.

letzte Stunden vor dem Abtransport im ehemaligen Genossenschafts-Gebäude (rechts)

Die „Wolffe-Mädsche“ indes, unschuldig wie der junge Tag, wurden weggesperrt wie Schlachtvieh für den kommerziellen Tötungsakt, der in der Hand des Metzgers nur eine lästige, formelle Handlung ist gegenüber einer Kreatur, deren Lebenssinn von Anfang an darin besteht, auf der Schlachtbank auszubluten.

Sie hatten nur sich selbst, die alten Zwillinge, und ihre schizophrene Einsamkeit der Angst. Sie wohnten gerade eine Handvoll Häuser entfernt von dem Genossenschaftsgebäude, doch nicht einmal die letzte Nacht in den eigenen vier Wänden hatte man den Opfern zugestanden.

Und eine Fürbitte des Ortsgendarmen war gar für den Mann als Schuss nach hinten losgegangen. „Verschonen? Nachbarinnen? Bist Du wahnsinnig! Das ist der Staatsfeind Nummer eins.

hatte der Parteisoldat ihm durch den Fernsprecher ins Ohr gebrüllt. „Wenn ich das weitermelde, hockst Du morgen mit Deinen Judenweibern zusammen im Transport nach Theresienstadt.“

Oberstraße: Louise Jeiter, (nicht jüdisch) ermordet in Hadamar

Oberstraße: Louise Jeiter, (nicht jüdisch) ermordet in Hadamar

Ein staatlich verordneter Verschleppungsmechanismus hat offenbar seinen amtlich vorgeschriebenen, rituellen Ablauf, den es – deutsche Gründlichkeit muss sein – verbissen einzuhalten galt.

Also wurden sie erst einmal weggesperrt, die „Judde-Mädscher“, einsam hinter Schloss und Riegel, um zu demonstrieren: Jeder Fluchtversuch ist sinnlos! Doch wohin denn hätten sie sich retten sollen, die verarmten Frauen ohne einen Pfennig Fluchtgeld in der Tasche. Wohin?

Die Grenzen Europas hatten in verbohrter Eintracht längst dichtgemacht gegenüber deutschen Juden, die auf fremder Erde Zuflucht suchen wollten. Und wer die finanziellen Mittel besaß von den Bacharacher Juden, der hatte sich, bevor europaweit die Stimmung gegenüber den Verfolgten kippte, über den Großen Teich auf und davongemacht.

die einen festen Platz in der Gesellschaft unserer kleinen Stadt belegten. Deren vorbildliche Leben den Stammtischspruch vom „Jud, der alle Welt bescheißt“ ad absurdum stellten.

„Zum Gedenken den Juden Bacharachs“, Langstraße, Haus Metten, erstellt von Liesel Metten im Auftrag der Stadt

Doch obgleich ihr braver Leumund sie nicht verschonen konnte vor dem Vernichtungshass großdeutscher Schreckensträume, blieb ihnen doch das Glück gewogen, sich dem Zugriff eines Tötungsapparats zu entziehen.

Die zurückgebliebenen „Judde-Mädscher“ indes mussten erleben, wie ein vertrautes Antlitz nach dem anderen aus ihrer jüdischen Gemeinde von der Bildfläche verschwand.

In der Anonymität des Morgengrauens, mit dem ersten Zug oder mit dem Auto in der Dunkelheit der Nacht. Während den bitterarmen Zwillingen nichts blieb als das Warten auf die sichere Vernichtung.

Darum die Frage noch einmal: Wie überlebt man eine solche Nacht in abgründiger Verzweiflung?

Wie nun? Ich bin Journalistin. Ich will es genau wissen. Das liegt in der Natur meines Berufs. Wie soll man sonst über etwas schreiben, das man nicht bis in die verstaubten Winkel eines Sachverhalts nachvollziehen kann?

Frage also: Gab es ein Bett zum Schlafen im Genossenschaftsgebäude? Mit Sicherheit nicht. Wo legt man sich dann hin, wenn die Nacht kommt? Auf den nackten Steinboden? Oder auf einen Tisch? Auf denjenigen vielleicht, an dem die gewichtigen Vorstandssitzungen des Genossenschaftsverbands tagten?

altes Judenviertel, Durchgang nach „Klein-Venedig“ (von der Rosenstraße aus)

Wo die Beschlussfassung einer jeden Sitzung in aufgeräumter Plauderstimmung mit einem edlen Tropfen Riesling Spätlese begossen wurde? Bei feierlichen Dankesreden, mit denen man verdiente Genossenschaftsmitglieder ehrte? Oder in beschaulicher Atmosphäre stillen Gedenkens an Verstorbene, die in Würde dahingeschieden waren?

Zu deren Erinnerung man eine respektable Ruhestätte auf dem Friedhof weit draußen vor der Stadt ausgehoben hatte – statt ihre Lebensspur im Verbrennungsofen eines Krematoriums bis zum Ende aller Tage auszulöschen. Was also tut der Mensch, wenn ihm ein fürchterliches Ende droht?

Stürzt er in sich zusammen und weint verzweifelt? Oder hält er sich an einem Leidensgenossen fest? Ein alter Zwilling an einem anderen alten Zwilling? Zitternd vor Entsetzen oder zu Stein erstarrt in lähmender Erwartung des Grauens, das am nächsten Tag mit schwarzer Hand nach seiner armen Seele greifen würde?

Es gibt Aussagen von Überlebenden des Holocaust, die die unfassbare Erfahrung machen mussten, wie auf dem Weg zur Gaskammer die schwarze Haartracht jüdischer Frauen zu grellem Weiß verblich. In nur wenigen Augenblicken!

Vielleicht ist es dieses Bild, das der Unfassbarkeit einer fabrikmäßigen Vernichtung von Menschenleben den treffendsten aller Namen gibt.

Langstraße: Antonie Herzberg, ermordert in Treblinka

Nun „endlich“ hatte man auch die „Judde-Mädscher“ abgeholt. Zwei hilflose Alte, um Großdeutschland vor – ja, vor welcher Art von Bedrohung denn eigentlich zu retten?

Sie galten als arglos und „betulich“. Auf gutgläubige, anrührende Weise gar etwas weltfremd. Wie viele alte Leute damals, wenn sie erst einmal Siebzig waren.

Sie waren einfach nur auf leisen Sohlen in der Welt, verkauften vierzig Jahre lang die Meterware feiner Stoffe, zarte Futterseide und Nähgarn, Schulterpolster, Reißverschlüsse und Kleiderknöpfe aller Größen in ihrem kleinen, hutzeligen Lädchen mit den tiefhängenden Deckenbalken, und lebten ansonsten unauffällig vor sich hin. Doch jetzt hatte man ihn sich gegriffen, den„schäbigen Rest Bacharacher Judenbrut“ (selbst gehört).

Zusammengescharrt wie Schmutzreste, die beim großen Frühjahrsputz schon einmal in den Zimmerecken liegen bleiben. Zu später Stunde, als in Bacharach kein Mensch mehr auf der Straße lief, feige in der Finsternis der Nacht.

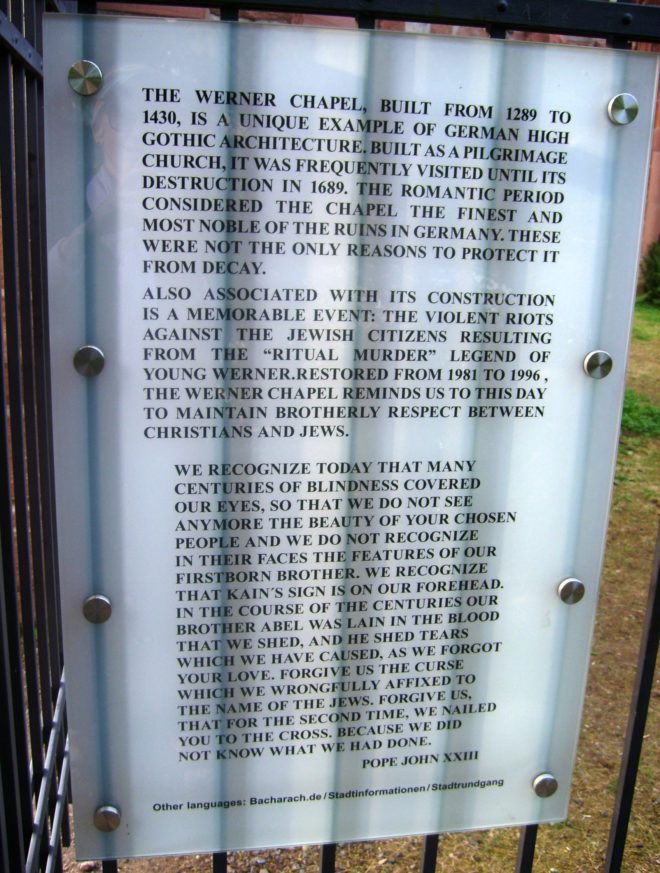

Aufarbeitung historischer Schuld: Gedenktafel Wernerkapelle u. a. mit Text „Der Rabbi von Bacherach“

War ihnen eigentlich bewusst, den „Judde-Mädscher“, dass sie die letzten Stunden in der Heimat im alten Judenviertel Bacharachs verbrachten? Auf gar blutgetränkter Scholle eines historischen Pogroms?

Dort, wo im Mittelalter alle ihre Glaubensbrüder ermordet worden waren. Erschossen, verbrannt, erdolcht. Ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Und dass dieses Schauerspiel zahllose Pogrome auf den Plan gerufen hatte, die gleich einem Flächenbrand durch alle deutschen Lande rasten?

Haben sie davon gewusst, die „Judde-Mädscher“? Gewiss doch. Und sie haben mit diesem Wissen leben müssen, hilflos, wehrlos, die Lüge hinter dem historischen Geschehen nach außen stumm ertragend, siebzig Jahre lang, um den Volksgeist nicht zu reizen. Aber auch im festen Glauben daran, dass sich in zivilisierten Zeiten eine solche Mordorgie nicht wieder ereignen würde.

Wernerkapelle: …die Lüge hinter dem historischen Geschehen stumm ertragend

Was fühlt da ein Glaubensbruder, wenn sich der Schrecken des Gewesenen in seinem schauderhaften Kern noch einmal wiederholt? Mit ihm selbst als Hauptdarsteller? Wer weiß das schon.

Alles ist so lange her und fast niemand lebt mehr, der erzählen kann, wie die Dinge in jenen schlimmen Tagen im Detail gelaufen sind.

geschichtsträchtige Rückseite: altes Judenviertel (am Münzbach)

Hier und da hat gerade einmal das Bruchstück einer flüchtigen Bemerkung überlebt wie dieses:

soll jemand vor sich hin genuschelt haben, als die zwei verstörten Damen am Morgen nach der Nacht der Nächte, den Ortsgendarmen mit versteinertem Gesicht zur Rechten, aus der Tür des Genossenschaftshauses traten und ihre kleinen, alterskrummen Füße auf die buckligen Basaltsteine der Rosenstraße setzten. Und hinterher geschickt: „Die arme Judde-Mädscher habbe doch niemand ebbes angetan“.

Sicher ist: Niemand von den Nachbarn, Freunden und Bekannten, die mit den alten Damen siebzig Jahre lang in freundschaftlicher Eintracht gelebt hatten, keine von Kindheit an vertraute Menschenseele hat mit ihnen ihre letzte Nacht geteilt.

Nicht die abgründige Stille zwischen nackten Wänden, in die hinein immer wieder urplötzlich der Klang der Turmuhr von St. Peter fuhr. Mit dumpfem Schlag eine nach der anderen die letzten Stunden kreuzigend, die den Jüdinnen in Bacharach verblieben waren.

Gong der Turm-Uhr von St.Peter: die letzten Stunden kreuzigend, die den Jüdinnen geblieben waren

Auch nicht jenen Augenblick unumstößlicher Gewissheit, als sich am Morgen der vierschrötige Eisenschlüssel im sperrigen Schlosskasten drehte. Als mit ihm das Signal für den Aufbruch in die Hölle durch die angsterfüllte Stille hallte, und sein krachendes Geräusch in den Herzen der Verdammten die letzte Hoffnung auf irgendeine Form von Rettung löschte.

Darum noch einmal die Frage: Was muss den Frauen in der ewig langen Nacht an Gedanken durch den Kopf mäandert sein? Eine Flucht in die Verklärung vielleicht? Um dem absurden Ende mit der Macht der Dankbarkeit die Stirn zu bieten, dass man auch als „Judde-Mädsche“ einmal genauso froh und unbeschwert gelebt hat wie der Rest der Stadt.

Mit wärmenden Erinnerungen an behütete Kinder- und Jugendjahre im Schutz der heilen Welt einer kleinstädtischen Gemeinde? Wo jeder jeden kannte. Wo man das Pausenbrot auf dem Schulhof miteinander tauschte: „Du bist meine Freundin. Gib mir Deine Wurstsemmel, ich schenk Dir meinen Zuckerweck.“

Langstraße: Willi und Emma Keller, tot in Theresienstadt

Wo in den Jahren später, als man das Geschäft der Eltern übernommen hatte, jeder in der Stadt „bei den Judde-Mädscher“ gerne ein gutes Stück Stoff erstand. Für die neue Seidenbluse pünktlich zur beliebten Frühjahrskirmes, für den warmen Wintermantel, das elegante Herbstkostüm. Um das geschätzte Kleidungsstück dann, wie in jenen Zeiten üblich, noch jahrzehntelang zu tragen.

Und wo manch eine Kundin noch im schicken Wintermantel „von den Judde-Mädscher“ durch die Stadt spazieren wird, wenn die gefälligen Verkäuferinnen der begehrten Meterware längst durch den Rauchschlot eines Krematoriums rückstandslos verpufft sind?

Oder ist es die unfassbare Episode aus dem Leben des „Jud Baum“ (Volksmund), die sich ihnen in die Erinnerung gebrannt hat. Und die jetzt, in Erwartung des Vernichtungstodes wieder im Gedächtnis hochschlägt.

Mit jenem Bild nackten Entsetzens in den Augen des geschätzten Metzgermeisters, den man wie ein Mastschwein auf dem Weg zum Schlachthaus durch die Stadt getrieben hatte. Ein Pappschild um den Hals gehängt, auf dem geschrieben stand:

vor den Augen der Gemeinde wie Schlachtvieh durch die Stadt getrieben: „Ich bin ein Sau-Jud….“

Aber der Mann war Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen! Er hatte mutig für sein deutsches Vaterland gekämpft und war dafür hochdekoriert worden. Mit dem Tapferkeitsorden!

Ist es dieser Moment grausamen Erwachens, der selbst den letzten Hoffnungsgläubigen unter den ins Visier des Rassenwahns Geratenen damals die Augen aufgerissen hatte: Ab jetzt ist alles möglich. Das Mittelalter hat uns wieder?

Langstraße: Antonie Herzberger, ermordet in Treblinka

Vielleicht aber auch hat man sich in verrückter Angst vor dem Ende den Gastod in seinen Schrecken ausgemalt:

„Wird es arg wehtun, Bertha? Werden wir uns die Haare büschelweis vom Kopf reißen im Todeskampf beim elenden Ersticken? Oder kommt das Ende schnell, wir schlafen gnädig ein und der Ewige holt uns sanft im Dämmerschlaf der Ohnmacht?“

Oder sind die Eingesperrten aufgelöst durch den Veranstaltungsraum des Genossenschaftsgebäudes gestolpert? Mit leer geweintem Kopf ziellos von einer Wand zur anderen oder immer im Kreis um den ehrenwerten Vorstandssitzungstisch herum. Um endlich spät in der Nacht bis ins Mark erschöpft in einer Ecke auf den Steinboden zu sinken.

In den frühen Morgenstunden schließlich sind sie, umwölkt von einem Nebel schwarzer Angst, am Bahnhof angekommen.

Unserer verträumten, kleinen Haltestelle freudiger Erwartung, die jedes Jahr aufs Neue im Sommer zahllose glückselige Touristengesichter aus „der Eisenbahn“ hat klettern sehen.

Haltestelle freudiger Erwartung – und für den Abstransport in die Vernichtung

Urlaubsreisende aus allen deutschen Landen, die gekommen waren, um in den Weinlokalen unserer kleinen Stadt ihr Herz in den weltberühmten Wonnen rheinischer Fröhlichkeit zu baden.

Wo die Menschenmassen aus den langen Sonderzügen von der örtlichen Musikkapelle empfangen und mit Pauken-und Trompetenklang zu ihren Wohnquartieren hingeleitet wurden. Wo die unumschränkte Heiterkeit des Seins einmal für alle Bacharacher einschließlich ihrer jüdischen Gemeinde einen unbeschwerten Taktstock schwang.

Wie erlebt der Mensch an solchem Ort heller Urlaubsfreude das Warten auf eine unbekannte, völlig andere Art von Sonderzug? Auf einen, der ihn vielleicht nonstop in die Hölle der Vergasung führen wird?

Ohne den geringsten Beistand irgendeiner Menschenseele! Außer den Opfern weiß das niemand. Und wahrscheinlich hat es außer ihnen niemand wissen wollen.

abgeführt vor den Augen der Gemeinde auf dem langen Weg von der Rosenstraße bis zum Bahnhof

Nicht einmal eine Handvoll schaulustiger Kreaturen hatte das Unglück der „Judde-Mädscher“ angelockt, die sich am Jammerlos der Verzweifelten ihr niederes Charaktermütchen hätten kühlen können. Wer so bescheiden lebt und stirbt wie die „Judde-Mädscher“ ruft keine rachsüchtigen Neider auf den Plan.

Im Gegenteil, der Jüdinnen letzter Tag in Bacharach war für den Rest der Bürgerschaft ein Tag wie jeder andere. Die Sonne war wie immer im Osten aufgegangen und hatte den Rhein mit einem Flimmerschein an Silberwellen überrollt.

adieu Heimat, Insel, Wasser, Schiffetuckern, Vogelzwitschern

Aus den Schrebergärten vis-à-vis der Insel krähten die Hähne in die frühe Stunde, und durch die Tür der Bäckerläden wehte der Wohlgeruch von frischem Brot über die Ortsdurchfahrt.

Ein strahlender Sommermorgen hatte seine Arme ausgebreitet, als die Zwillingsdamen die Stätte ihres Abtransports betraten.

Im Blumenbeet auf Bahnsteig eins summte eine Handvoll Bienen in den voll erblühten Rosen, aus dem nahen Schlossberg schallte eine Symphonie von Vogelstimmen übers Tal, und vom Rhein herauf tuckerte das watteweiche Moll der Schiffsmotoren. Die Melodie der Heimat, deren sanftes Wummern die Zwillinge 70 Jahre lang so wohlig in den Schlaf getuckert hat.

Aus einem Fenster der Wohnbaracken hinter Bahnsteig zwei wehte gar der zarte Klang verträumter Radiomusik. Willi Schneider begrüßte den neuen Tag mit der beliebten Weise

Da kam unverhofft der Wildhüter vorbeigelaufen. Nach einer langen Nacht auf dem Hochsitz im Bacharacher Wald und in der Hand das Jagdgewehr. Jenny ergriff die Chance des letzten Augenblicks, wankte auf den Waidmann zu und schrie: „Ich fleh Dich an bei Deinem Jesus Christus, schieß mir in den Kopf mit Deiner Donnerbüchs! Ich will nicht ersticken wie ein Tier im Gas …“

Verzweiflung am Eingang zum Bahnhof: „Schieß mir in den Kopf mit Deiner Donnerbüchs ….“

Aber da ratterte auch schon mit ungeheuer schrillem Pfiff der Deportationszug ein auf Bahnsteig eins. Eine alte Rappelkiste ausgedienter Viehwagons ohne Sitzbänke, Gepäcknetz und Toiletten. Mit Menschenleibern vollgestopft bis in die letzten Winkel.

Eine Welle bestialischen Gestanks aus der Tiefe eines Wagens prallte in die reine Luft des Morgens, als eine gewaltige Eisentür mit rasselndem Getöse schwer zur Seite rollte. Dahinter ein Pulk Verzweifelter, der schrie:

Menschen, die aus einem grauen Knäuel in sich verkeilter Leiber in die Tageshelle starrten waren das, mit einem Schrecken in den Augen, der in einem Ozean an Leid ertrank.

Ihnen zu Füßen, zwischen Rocksäumen, Männerhosen und nackten Kinderbeinchen, krümmten sich zu Boden gesackte Körper. Ein Teil davon längst tot. Der andere im Koma dämmernd auf dem Weg dorthin.

Langstraße: Heinrich Paff, (nicht jüdisch) ermordet in Hadamar (Onkel des Bacharacher Schriftstellers Friedrich G. Paff)

Hier nun wurden sie hineingestopft, die klapperigen alten „Judde-Mädscher“. Irgendwie von hinten die hohen Eisenstufen hinaufgestemmt, weil sie zum Treppensteigen nicht mehr in der Lage waren mit ihren schlotternden Gelenken. Und dann brutal hineingedrückt in den Pestgestank aus Exkrementen und Todesangst.

Beide verstarben angeblich wenige Wochen nach ihrer Einlieferung in Theresienstadt. Die Todesursache bleibt bis heute für Außenstehende ungeklärt. Die Unglücklichen hinterließen kaum Erinnerung in meiner Heimatstadt.

Der Krieg ging vorüber, und die neue Zeit rief nach bewegtem Aufbruch in ein neues Leben. Da blieb kein Raum für mitfühlendes Gedenken. Oder reumütige Besinnung. Auch nicht für Trauer.

vorbei der Krieg: es lockt der Aufbruch in ein neues Leben mit Glück und Zukunft, Tourismus, Wirtschaftswunder und vergessen, vergessen …..

Wer waren sie denn schon gewesen, die mausestillen, scheuen „Judde-Mädscher“, ohne jeden familiären Anhang?

Auch kein Grabstein auf unserem Friedhof, der selbst dem schlimmsten Tunichtgut ein Plätzchen für die Ewigkeit geboten hat, hält das Gedenken an die „Judde-Mädscher“ wach.

Schon gar nicht das an ihre letzten Lebensaugenblicke. Von so vielen weiß man gar nicht, wo, wann und wie genau sie umgekommen sind – Tod durch Gas, durch die Kugel, durch die bloßen Lebensumstände im KZ oder bereits durch die Umstände der Deportation.

Frage deshalb: hat man sie verhungern lassen, die „arme Judde-Mädscher“, oder tot geschlagen. Oder waren sie unter den 88.000 Opfern, die man von Theresienstadt aus in die Vernichtungslager deportiert hat? 84000 Menschen fanden dort den Tod, die meisten im Gas, darunter viele tausend Kinder.

Gebet von Papst Johannes Paul XXIII, großer Vermittler zwischen Christen und Juden (Wernerkapelle, Aufgang zur Burg Stahleck (in anderen Sprachen über Bacharach.de / Stadtinformationen / Stadtrundgang)

Und wie mag er dann abgelaufen sein, der letzte Lebensaugenblick in der Schreckenskammer, als das Giftgemisch einströmte, hinterhältig zischelnd mit des Teufels Stimme?

Haben die Opfer eine Ewigkeit die Qualen bodenloser Todesangst erleiden müssen? Oder kam das Ende schnell und schmerzlos? Oder hat es gar einem Schergen des Vernichtungsapparats die abartige Genugtuung bereitet, mit nur einem Handgriff viele, lange, jämmerliche Todeskämpfe zu erzeugen.

Ich bin im Krieg auf die Welt gekommen. Der Holocaust wurde noch geleugnet, von vielen Menschen Jahre später immer noch, oder gar verherrlicht! Wer in diesem Ungeist seinen Weg ins Leben nehmen muss, fühlt sich schuldig und weiß doch, dass er letztlich auch nur Opfer ist. Und er braucht viele Jahre für die Heilung seiner Seele.

„Hier in den Ruinen der Wernerkapelle gedenken wir des schweren Erbes des Judenhasses in Deutschland“, Ausschnitt aus Gedenktafel an der Kapelle mit Fenster der Toleranz und Text von Heine`s „Rabbi von Bacherach“

Ich habe mich nie einer öffentlichen Demonstration im Gedenken an die Opfer angeschlossen. Ich habe bei keiner Initiative mitgewirkt, die den Massenmord historisch aufarbeitet. Ich habe keinem Hinterbliebenen des Holocaust die Hand gereicht und gesagt: „Es tut mir leid.“ Ich habe nicht einmal das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Auch ich war nie der Held, der ich hätte sein können.

Wenigstens habe ich das hier aufgeschrieben.

Die “ Stolpersteine“ für Jenny und Bertha Wolff liegen in einer Vitrine des Rathause bereit zur Auslegung auf der Straße.

Nachtrag:

„Die arme Judde-Mädscher“ ist eine von neun Erzählungen aus meinem Buch „Zähes Blut und Bratkartoffeln“, Verlag: von journalisten.de